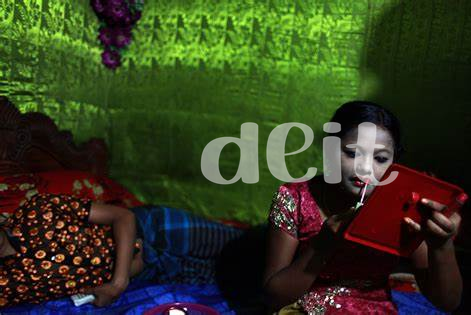

Découvrez Les Enjeux Juridiques Liés À Travailler Comme Une Prostituée En France. Comprenez Les Lois Qui Régissent Ce Métier Et Les Défis Auxquels Font Face Les Travailleurs Du Sexe.

**les Défis Juridiques Du Travail Du Sexe** Comprendre Les Lois Qui Entourent La Prostitution.

- Les Différentes Réglementations Sur La Prostitution En France

- Les Droits Des Travailleurs Du Sexe À Connaître

- Impact Des Lois Sur La Sécurité Des Travailleurs

- La Stigmatisation Sociale Et Ses Conséquences Juridiques

- Évolutions Récentes Et Propositions De Réforme Législative

- Les Modèles Internationaux De Régulation À Considérer

Les Différentes Réglementations Sur La Prostitution En France

En France, le cadre juridique qui entoure la prostitution est à la fois complexe et en constante évolution. La législation s’est construite sur un mélange de principes moraux, de questions de santé publique et de droits des individus. Depuis la loi de 2016, la France a adopté un modèle abolitionniste, qui criminalise l’achat de services sexuels tout en décriminalisant la vente. Cela place les travailleurs du sexe dans une situation délicate, où ils sont exposés à des obligations légales tout en cherchant à gagner leur vie sur un marché souvent clandestin.

Les différentes avancées dans le domaine des droits humains ont mis en lumière les réalités de ceux qui opèrent dans l’ombre. Malgré l’intention de protéger les travailleurs du sexe, la criminalisation des clients a souvent pour effet de rendre ces travailleurs encore plus vulnérables, car ils doivent naviguer dans un environnement où la stigmatisation et la peur de la répression sont omniprésentes. En outre, la question de la sécurité se pose : dans un contexte où la clandestinité est renforcée, comment peut-on garantir la protection des personnes impliquées ?

La santé publique est également un enjeu clé subissant un impact significatif des réglementations. Des efforts ont été déployés pour instaurer des programmes de sensibilisation et d’éducation, visant à réduire les risques liés à la santé et à améliorer l’accès aux soins. Pourtant, la difficulté d’obtenir un statut légal ou d’accéder à des ressources sans risque de répercussions juridiques demeure un problème majeur.

Pour vraiment comprendre l’impact des réglementations, il est essentiel de considérer des aspects que d’autres pays ont abordés. À ce sujet, la comparaison avec d’autres systèmes juridiques, comme ceux des Pays-Bas ou de la Nouvelle-Zélande, pourrait fournir des pistes de réflexion et des exemples pratiques. Cela permettrait d’explorer comment une approche différente pourrait transformer la perception du travail du sexe et améliorer les conditions de vie des travailleurs.

| Réglementations | Description |

|---|---|

| Abolitionnisme | Criminalisation de l’achat de services sexuels |

| Décriminalisation | Vente de services sexuels non pénalisée |

| Stigmatisation | Effets négatifs sur la sécurité des travailleurs |

Les Droits Des Travailleurs Du Sexe À Connaître

À travers l’exercice de leurs fonctions, ceux qui choisissent de werken als een prostituee doivent être au fait de certains droits fondamentaux qui les protègent au quotidien. Entre le droit à la sécurité au travail et le droit à un environnement exempt de violence, ces travailleurs doivent naviguer un cadre juridique complexe. Malheureusement, l’ignorance de leurs droits peut contribuer à leur vulnérabilité. Les lois actuelles devraient théoriquement garantir que les travailleurs du sexe reçoivent un traitement équitable, mais dans la réalité, beaucoup se heurtent à des obstacles considérables. Le besoin de documentation permanente passe souvent inaperçu, créant des situations où des abus peuvent survenir sans recours approprié.

Ils doivent également être informés des recours légaux en cas de violences, ce qui inclut la possibilité de signaler les abus sans crainte de représailles. La méfiance envers les autorités peut mener certains à éviter de chercher de l’aide, rendant leur situation encore plus précaire. Les défis sont bien présents, et sans une réforme adéquate, la réalité de leur travail reste teintée d’insécurité. Le manque de sensibilisation aux ressources, comme des services d’assistance juridiques, aggrave leur situation. En somme, la connaissance de leurs droits est une pierre angulaire essentielle pour garantir leur sécurité et leur dignité dans un milieu souvent stigmatisé.

Impact Des Lois Sur La Sécurité Des Travailleurs

Les lois régissant le travail du sexe en France ont un impact considérable sur la sécurité des travailleurs du sexe. La criminalisation de l’achat de services sexuels a créé un environnement où les travailleurs sont souvent exposés à des situations dangereuses. Non seulement ils craignent d’être arrêtés, mais ils se retrouvent aussi dans des positions vulnérables face à des clients potentiellement violents ou abusifs. La nécessité de travailler en cachette, en raison de la stigmatisation légale, pousse certains à accepter des conditions trop risquées, augmentant ainsi les chances d’agression.

De plus, lorsqu’on considère les défis auxquels font face ceux qui werken als een prostituee, il est crucial de souligner le manque de protections juridiques. Par exemple, l’accès limité aux ressources de santé et de sécurité rend difficile pour les travailleurs de signaler des crimes ou de chercher de l’aide. Cette absence de soutien officiel les pousse à prendre des risques inacceptables, renforçant une spirale de violence et d’exploitation.

Loin d’être un simple problème de moralité, la sécurité des travailleurs du sexe devrait être une préoccupation sociétale. Les lois actuelles n’offrent pas une véritable protection, mais créent plutôt un cadre où la peur et le risque prédominent. Avoir des discussions ouvertes sur la réglementation pourrait contribuer à changer la perception du travail du sexe et à appliquer des mesures qui assurent la sécurité.

Les organisations de défense des droits des travailleurs du sexe encouragent également le changement législatif pour garantir une meilleure sécurité. Une réglementation plus juste pourrait permettre aux travailleurs d’exercer leurs droits sans la menace d’une arrestation, facilitant par ailleurs leur accès à des ressources essentielles. L’évolution de l’environnement légal représente une opportunitéed de construire un espace plus sûr et respectueux pour chacun.

La Stigmatisation Sociale Et Ses Conséquences Juridiques

La stigmatisation des travailleurs du sexe a des répercussions profondes sur leur vie quotidienne et, plus particulièrement, sur les aspects juridiques qui les entourent. Beaucoup de ceux qui werken als een prostituee sont soumis à des préjugés qui les marginalisent et les poussent à se retrouver dans des situations précaires. Cette marginalisation peut entraîner une réticence à signaler les abus ou les violences, par peur d’être jugés ou de subir des conséquences légales. En outre, la stigmatisation peut influencer la manière dont les forces de l’ordre interagissent avec ces travailleurs, renforçant ainsi la peur de se faire exposer et, par conséquent, de prendre des décisions nuisibles à leur sécurité.

Les conséquences juridiques de cette stigmatisation sont multiples et souvent interconnectées. Par exemple, la perception négative du travail du sexe peut exiger que ces individus agissent dans l’ombre, les rendant ainsi vulnérables aux abus sans recours légaux. Il est évident que cette atmosphère de peur limite la capacité des travailleurs à Revendiquer leurs droits ou à demander l’aide à des professionnels. Ainsi, quand des incidents se produisent, il n’est pas rare qu’ils subissent des représailles ou soient ignorés, car le système judiciaire existe dans un cadre souvent biaisé.

D’un autre côté, la stigmatisation peut également aboutir à des lois qui ne cherchent pas à protéger les travailleurs du sexe, mais qui les criminalisent davantage. Les lois existantes, influencées par des perceptions sociétales négatives, peuvent empêcher une meilleure régulation et protection de cette population. Les travailleurs peuvent alors se retrouver dans un cercle vicieux, cherchant à s’éloigner de la loi tout en étant vulnérables aux atteintes à leur intégrité et à leur santé.

En conclusion, la stigmatisation sociale du travail du sexe ne se limite pas à un aspect culturel ou éthique, mais possède également de réelles implications juridiques. Les législations doivent considérer ces dynamiques si elles veulent réellement aborder le sujet et apporter des solutions durables. En reconnaissant et en luttant contre la discrimination qui entoure les travailleurs du sexe, les gouvernements peuvent non seulement améliorer leur qualité de vie, mais aussi faire avancer les droits humains dans leur ensemble.

Évolutions Récentes Et Propositions De Réforme Législative

Les récents débats juridiques autour du travail du sexe en France ont mis en lumière des propositions cruciales de réforme. La nécessité d’un cadre législatif plus clair et protecteur pour ceux qui werk als een prostituee est devenue impérative. Les organisations de défense des droits des travailleurs du sexe plaident pour des modifications qui permettraient une reconnaissance officielle de leur statut, les protégeant ainsi contre les abus et les violences. Cela inclut aussi des discussions sur la décriminalisation de certaines activités liées à la prostitution, afin de permettre un environnement de travail plus sûr et respectueux.

En particulier, certaines réformes envisagées incluent l’amélioration de l’accès à des services de santé pour ces travailleurs. Établir des “Pharm Parties” ou des programmes de santé communautaire spécialisés pourrait aider à réduire la stigmatisation et offrir un soutien nécessaire. De plus, la mise en place de ressources éducatives pour informer sur les droits existants et les protections légales serait une étape importante. Cela aiderait à réduire l’ignorance et à donner aux travailleurs du sexe les outils nécessaires pour se défendre efficacement.

Toutefois, les évolutions législatives doivent être accompagnées d’un changement sociétal. Les stigmates persistants associés au travail du sexe entravent souvent l’application de lois protectrices. Un dialogue ouvert sur ces questions, sans tabou, est crucial pour encourager l’acceptation sociale et réduire les préjugés.

Enfin, une table des discussions juridiques pourrait se révéler utile pour structurer les besoins et attentes des travailleurs. Voici un aperçu des principaux sujets abordés lors des réunions de réforme :

| Sujet | Description | Impact Attendu |

|---|---|---|

| Décriminalisation | Clarification des lois entourant le travail du sexe | Protection accrue des travailleurs |

| Éducation | Programmes d’information sur les droits | Empowerment des travailleurs du sexe |

| Santé | Accès facilité aux services de santé | Amélioration de la sécurité sanitaire |

Les Modèles Internationaux De Régulation À Considérer

À l’échelle internationale, plusieurs modèles de régulation de la prostitution offrent des perspectives variées sur la manière de traiter le travail du sexe. Par exemple, le modèle néerlandais, qui a légalisé la prostitution en 2000, vise à protéger les travailleurs tout en veillant à leur sécurité et en surveillant les abus. Cependant, malgré les intentions positives, des éléments négatifs tels que l’augmentation du trafic humain ont été signalés, ce qui soulève la question de la nécessité d’une approche plus nuancée face à la réalité complexe du travail du sexe. Ce modèle montre que la légalisation n’est pas forcément synonyme de protection pour les travailleurs.

D’autre part, certains pays, comme la Suède, ont opté pour un modèle qui pénalise les clients plutôt que les travailleuses du sexe. Cette “approche abolitionniste”, adoptée en 1999, a pour objectif de diminuer la demande de services sexuels tout en reconnaissant la nécessité de soutenir les personnes impliquées dans ce secteur. Toutefois, des critiques ont avancé que ce modèle pourrait rendre la profession encore plus vulnérable, puisqu’il pourrait inciter les travailleurs à opérer dans des environnements moins sûrs et à éviter tout contact avec le système juridique, de peur d’être pénalisés eux-mêmes.

Enfin, des modèles de régulation plus récents, comme ceux en Nouvelle-Zélande, prônent un cadre qui combine légalisation et décriminalisation. Ici, les droits des travailleurs du sexe sont clairement établis, et des mesures de sécurité sont mises en place, conduisant à une amélioration de la visibilité et de la sécurité des travailleurs. Cette approche aspire à créer un environnement où les règles du marché sont régulées tout en respectant les choix des travailleurs. Ces expériences internationales fournissent des leçons précieuses sur ce qui peut fonctionner et ce qui ne fonctionne pas, offrant ainsi des pistes pour réfléchier à d’autres éventuelles réformes.