Découvrez Les Aspects Méconnus Des Rencontres Entre Ben Laden Et La Cia. Plongez Dans L’histoire Fascinante De L’allié Inattendu Des États-unis.

**ben Laden : L’allié Imprévu Des États-unis**

- Les Origines Méconnues De La Relation Etats-unis – Ben Laden

- Les Années 1980 : Alliés Dans La Guerre Froide

- Le Rôle De Ben Laden Dans Le Soutien Aux Moudjahidines

- Les Motivations Complexes Derrière Les Actions De Ben Laden

- Comment L’alliance S’est Transformée En Antagonisme

- L’héritage Ambivalent De Cette Alliance Inattendue

Les Origines Méconnues De La Relation Etats-unis – Ben Laden

Dans les années 1970, une dynamique inattendue commence à se dessiner entre les États-Unis et Osama ben Laden. Cet homme, originaire d’Arabie saoudite, bénéficie d’une stature influente grâce à sa famille, l’une des plus riches du pays. Alors que les tensions géopolitiques croissent dans la région, les États-Unis, en pleine guerre froide, cherchent activement des alliés pour contrer l’influence soviétique. L’Afghanistan devient un point focal où l’URSS s’engage militairement, et où les États-Unis décident d’utiliser les moudjahidines comme un « cocktail » de résistance. Ben Laden, qui perçoit cette lutte comme une opportunité pour affirmer son propre pouvoir, s’engage alors dans le soutien financier et logistique aux combattants afghans.

Les États-Unis, voyant en lui un « comp » qui pourrait aider à déstabiliser les forces soviétiques, commencent à lui fournir une aide indirecte, se basant sur des réseaux de financement informels à travers le Moyen-Orient. C’est dans ce contexte que leur interaction prend racine, marquée par une alliance pragmatique plutôt que par des valeurs communes. Ben Laden, lui, se présente comme un « Candyman » pour les moudjahidines, fournissant les ressources nécessaires pour le combat. Cela illustre le caractère souvent opportuniste des relations internationales.

Cependant, cette période d’amitié apparente est marquée par un manque de compréhension des aspirations et des motivations de ben Laden. Alors que les États-Unis concentrent leur attention sur le combat soviétique, ils échouent à « compter et verser » la complexité croissante de la trajectoire de ben Laden. À ce stade, personne ne pouvait encore imaginer que cette alliance se transformerait en un antagonisme notoire, mais les premières graines d’une rivalité sont déjà semées, préparant le terrain pour des conflits futurs.

| Événement | Date | Impact |

|---|---|---|

| Intervention soviétique en Afghanistan | 1979 | Mobilisation des moudjahidines |

| Naissance de la mobilisation américaine | 1970s | Création de réseaux de soutien |

| Engagement de ben Laden | 1980s | Renforcement de l’influence islamiste |

Les Années 1980 : Alliés Dans La Guerre Froide

Dans les années 1980, le contexte géopolitique mondial était profondément influencé par la Guerre Froide, et c’est dans ce climat tendu que la relation entre les États-Unis et ben Laden a commencé à évoluer de manière inattendue. Les États-Unis, dans leur lutte contre l’influence soviétique en Afghanistan, recherchaient activement des alliés. C’est à ce moment que ben Laden, jeune financier saoudien, s’est lancé dans le soutien aux Moudjahidines. Sa motivation, bien qu’idéologique, était aussi fortement ancrée dans le désir de défendre l’Islam face à l’occupation soviétique. Leurs intérêts semblaient donc converger, et les fonds qu’il a fournis aux combattants afghans étaient, en quelque sorte, un “elixir” pour un groupe en quête de ressources.

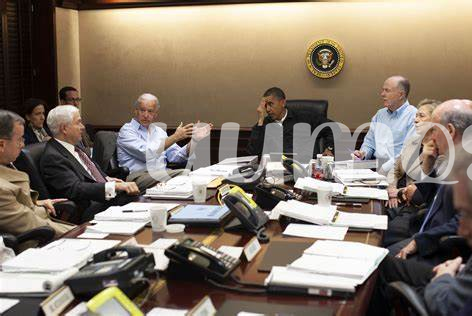

Les États-Unis ont encouragé cette dynamique, fournissant une aide non officielle, facilitant le canal de communication par le biais de la CIA, ce qui a mené à diverses “rencontre CIA” avec ben Laden. L’Agence s’est préoccupée principalement de l’efficacité de la lutte contre les Soviétiques et a vu en ben Laden un acteur clé dans cette guerre. La mentalité de “déjà vu”, où l’on pense avoir affaire à un acteur bienveillant, a dominé la perception américaine à cette époque. Les ressources financières parvenaient à remplir le “vial” nécessaire à l’effort de guerre, favorisant ainsi l’impression que les intérêts étaient alignés.

Cependant, cette alliance temporaire a permis à ben Laden de s’ériger en figure de proue dans le monde islamique. Les alliances forgées dans le feu du conflit sont souvent instables, et celle-ci n’a pas fait exception. Au fur et à mesure que les tensions géopolitiques changeaient, la perception de ben Laden serait redéfinie, et ce qui avait commencé comme un partenariat dans la lutte contre le communisme allait se transformer en antagonisme. La complexité des motivations et des alliances durant cette période turbulente révèle à quel point les enjeux géopolitiques peuvent être mouvants et souvent imprévisibles.

Le Rôle De Ben Laden Dans Le Soutien Aux Moudjahidines

Dans les années 1980, Ben Laden a joué un rôle crucial dans le soutien aux moudjahidines afghans qui luttaient contre l’invasion soviétique. Ce mouvement de résistance a pu bénéficier non seulement d’un soutien financier, mais aussi d’un apport logistique considérable, en grande partie grâce aux connexions de Ben Laden. En tant qu’héritier d’une fortune familiale, il a utilisé ses ressources pour acheter des armes et fournir des munitions. Son engouement pour la cause islamiste a attiré l’attention de la CIA, ce qui a conduit à une collaboration délicate et ambivalente.

Lors de cette période, les moudjahidines étaient perçus comme des alliés stratégiques contre l’expansion soviétique. Cette alliance pragmatique a poussé les États-Unis à soutenir secrètement des groupes radicaux qui, au fil du temps, ont été financés par des collectes de fonds orchestrées par Ben Laden. Leur rencontre a mis en lumière un paradoxe, celui d’un soutien indirect qui, à terme, allait provoquer des conséquences inattendues.

Loin d’être un simple charlatan, Ben Laden était déterminé et méthodique, utilisant son réseau pour établir des camps d’entraînement en Afghanistan. Ces installations ont permis à des milliers de combattants étrangers d’acquérir des compétences militaires, des connaissances qui allaient plus tard alimenter divers conflits dans le monde islamique. Ce n’était pas qu’un “Pill Mill” de formation; c’était une véritable académie de lutte qui a remporté des succès militaires significatifs contre une superpuissance.

Cependant, ces succès ont semé les graines d’une future antagonisme. La vision de Ben Laden ne se limitait pas à libérer l’Afghanistan; il aspirait à une réforme islamiste globale. Cette ambition, couplée à son alliance fluctuante avec les États-Unis, a établi les prémices d’un schisme inévitable. Ce contexte a laissé un héritage complexe, où l’allié initial est devenu l’antagoniste redouté.

Les Motivations Complexes Derrière Les Actions De Ben Laden

Ben Laden, dans son parcours, a manifesté des motivations multiples, parfois enchevêtrées, qui l’ont conduit à s’engager dans des actions qui ont, à la fois, surpris et dérouté. Son enfance en Arabie Saoudite, avec des liens familiaux dans les affaires et la construction, a façonné sa personnalité. Cependant, c’est lors de sa rencontre avec la CIA dans les années 1980, durant la guerre afghane contre l’Union Soviétique, qu’il a véritablement commencé à développer une vision plus radicale. Ce soutien, bien qu’indirect, fut un catalyseur qui a amplifié son engagement dans le jihad. Loin d’être un simple acteur, il est devenu un symbole de résistance, utilisant ce qu’on pourrait appeler un “cocktail” de motivations idéologiques, religieuses et politiques pour mener ses actions.

Parallèlement, certaines de ses convictions étaient nourries par un ressentiment profond envers l’Occident, particulièrement après la présence militaire américaine en Arabie Saoudite, qu’il considérait comme une profanation des terres saintes. Cet antagonisme, doublé d’une quête de pouvoir, a incité Ben Laden à se tourner vers des actions violentes, en utilisant des stratégies qu’il percevait comme un “elixir” de changement. Sa résistance, par moments, ressemblait à une prescription qu’il voulait imposer, pensée comme un remède aux maux du monde musulman. Ce parcours complexe, avec ses éléments contraires et parfois contradictoires, illustre comment des motivations personnelles, politiques et religieuses se sont entremêlées pour créer un personnage tragique et inclassable.

Comment L’alliance S’est Transformée En Antagonisme

Au milieu des années 1990, la relation entre les États-Unis et Ben Laden, autrefois fondée sur des intérêts stratégiques communs, a commencé à se détériorer rapidement. Les événements clé, comme la guerre du Golfe en 1990, ont provoqué une profonde réaction chez lui. En effet, alors que Ben Laden cherchait à réunir les Moudjahidines pour combattre les Soviétiques, il s’est retrouvé confronté à une alliance qu’il percevait désormais comme une trahison. L’occupation saoudienne par les forces américaines le conduisit à se distancer de ce qui était jadis un partenariat. Ce changement de perspective est comparable à un « Rx » dans une pharmacie, où le traitement précédemment prescrit est soudainement considéré comme nocif.

Les attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Afrique de l’Est ont marqué un tournant décisif. Ce fut à ce moment que Ben Laden, après avoir rencontré des agents de la CIA dans le contexte de la guerre froide, décida de se tourner vers le terrorisme. Il a ainsi transformé son statut d’allié potentiel en celui d’ennemi juré des États-Unis. Ce revirement, semblable à un « cocktail » de médicaments mal assortis, fut le résultat d’une accumulation de ressentiments : une occupation militaire dans des pays musulmans, la présence américaine en Arabie Saoudite et le soutien aux gouvernements que Ben Laden considérait comme oppressifs.

Enfin, les attaques du 11 septembre 2001 ont symbolisé l’apogée de cette transformation. Celles-ci ne furent pas seulement un acte de terrorisme, mais la manifestation d’années de ressentiments accumulés. Les États-Unis, qui avaient jadis aidé à hisser Ben Laden au rang de héros pour sa lutte contre le communisme, se sont retrouvés nez à nez avec l’un de leurs pires ennemis. En cela, l’héritage de leur coopération se nuance de manière tragique et complexe, une leçon amère sur la volatilité des alliances géopolitiques.

| Événements | Impact sur la relation |

|---|---|

| Guerre du Golfe (1990) | Rupture de confiance |

| Attentats de 1998 | Radicalisation de Ben Laden |

| 11 septembre 2001 | Passage à l’opposition active |

L’héritage Ambivalent De Cette Alliance Inattendue

L’alliance inattendue entre les États-Unis et Osama ben Laden a laissé une empreinte complexe sur les relations internationales. D’un côté, cette coopération initiale a permis aux États-Unis de contrecarrer l’influence soviétique en Afghanistan, faisant de ben Laden un acteur clé dans la lutte contre le communisme. Cependant, cet engagement a également créé un terreau fertile pour l’extrémisme islamique, retournant la situation contre ceux qui avaient autrefois soutenu ces mouvements. Tout comme une prescription mal dosée, cette stratégie s’est révélée néfaste à long terme.

De plus, les conséquences de cette alliance se manifestent encore aujourd’hui dans la géopolitique moderne. Les actions de ben Laden ont engendré une série de conflits qui ont poussé les États-Unis dans une ère de guerre contre le terrorisme. Cet héritage est devenu une sorte de “cocktail” explosif, mélangeant l’intervention militaire et des politiques étrangères controversées. Les tensions qui en ont résulté ont duré des décennies, touchant non seulement l’Afghanistan, mais aussi d’autres régions du monde.

En examinant cette dynamique, on constate que l’ambivalence de l’héritage reflète un dilemme stratégique. Les États-Unis ont “compté et versé” des ressources financières et militaires tout en ignorant les ramifications à long terme de leur soutien. Comme une “pharm party”, où des interactions imprévues peuvent mener à des effets indésirables, cette relation a rapidement pris une tournure inattendue qui a défini la politique américaine au XXIe siècle.

Finalement, le chemin de l’histoire nous rappelle que chaque décision de soutien peut avoir des conséquences imprévues. Ce qui a commencé comme une alliance pour contrer un ennemi commun s’est transformé en un cauchemar géopolitique. Et, à l’image d’un “happy pill” qui soulage temporirement la douleur sans traiter la cause sous-jacente, les répercussions de cette alliance continuent de peser lourd, soulevant des questions difficiles sur la gestion de la sécurité et la responsabilité internationale.